日本版「ムッレチャレンジ」ホームページで公開中です

2020年5月17日からの30日間に行われたこのプロジェクト、賛同いただいた当協会ネットワーク団体10団体による活動が「ムッレチャレンジ」のホームページで公開されています。

「ムッレチャレンジ」

ホームページ https://mullechallenge.wixsite.com/challenge

フェイスブックページ https://www.facebook.com/mulle.challenge/

このプロジェクトのオリジナルは、スウェーデンの野外生活推進協会が、国の新型コロナウイルス感染症の対策で、外出自粛と公の場で50人以上が集まることが禁止になった影響で家にこもりがちな親子の為に1ヶ月前に始めたプロジェクトです。人気のあったファミリームッレのボランティア活動も全国で中止になりました。そこで、親子1家族ずつという少人数単位で、30日にわたり毎日自然のなかでの過ごし方についてアイディアを「ムッレチャレンジ30」というプロジェクトとして行ったものです。とても人気がありました。

スウェーデン野外生活推進協会

ホームページ https://www.friluftsframjandet.se/

フェイスブックページ https://www.facebook.com/Friluftsframjandet

日本でも「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発令以降、全国の小学校が休校となり、最近は幼稚園・保育園・こども園も休園が多くなってきました。この度、再度休校が延長されたことを受け、ネットワーク団体からの希望もあり、当協会は、日本の子どもたちのために、全国のネットワーク団体が取り組める「ムッレチャレンジ30プロジェクト」日本版のプロジェクトがはじまりました。

ぜひ皆さんのご活動の参考にしてください。

更新日/ 2020年08月05日┃ カテゴリー:国内情報

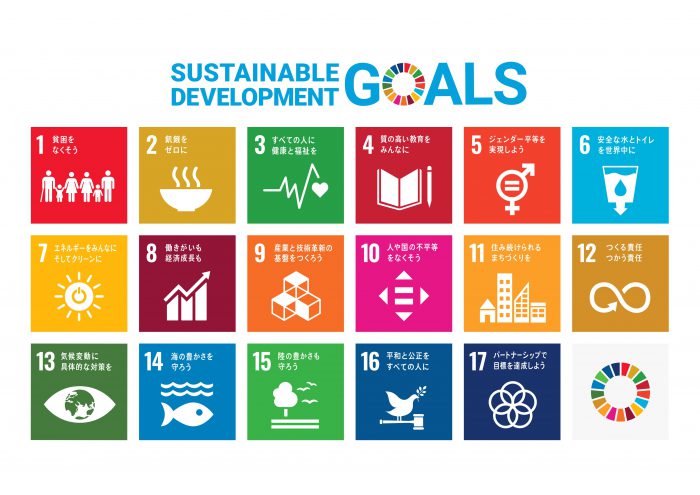

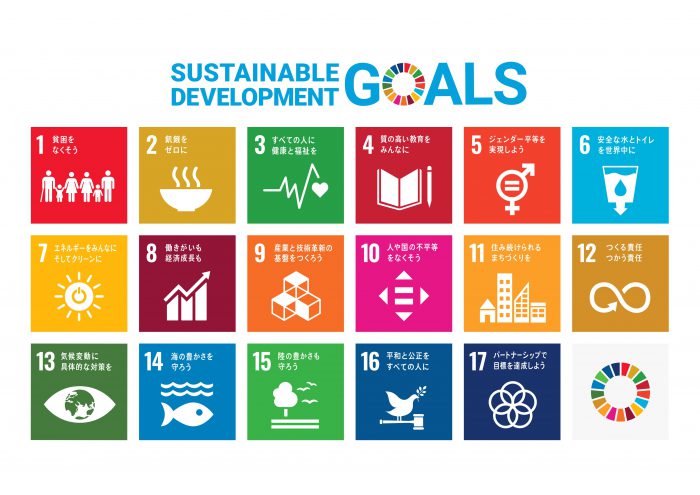

SDGs(持続可能な開発目標)の始まりは、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催されたリオの地球サミットと言えるでしょう。その時、世界の国の代表が地球の持続可能な開発を構築するためのアクションプランに批准しました。アクションプランは、「アジェンダ21」と言われ、貧困、気候変動、環境等、さまざまな問題を扱いました。そして、「グローバルに考え、ローカルで行動を」がスローガンになりました。貧困や気候変動のようなグローバルな問題の解決を、自治体や個人の行動に繋げて解決しようとしたのです。

しかし、そのためには、自然の法則、自然循環といったエコロジーの理解が必要でした。そして、女性も子どもも意思決定に参画できることも重要視されました。将来の社会は変動する。環境に配慮したライフスタイル、持続可能な開発を考慮しなければならない。それゆえ、野外生活推進協会は、エコロジーを学び、自ら発見し考えるという民主的な教育方法を取り入れた「森のムッレ教室」に参加することで、子どもたちは、将来の準備をすることが出来ると考えました。そして、「アジェンダ21」は、ムッレの森から始まると発信しました。ムッレのメッセージ「自然を大切にしよう」は、今も重要なメッセージです。SDGsは、スウェーデンではアジェンダ2030と言われています。

2020年の今、SDGsも、アジェンダ21と同じく、ムッレの森から始まると考えます。

私たちは、「森のムッレ教室」を日本全国で実践することによって、17あるSDGs 持続可能な開発目標のうち、以下の4つの目標の達成に貢献する努力をします。

目標3.すべての人に健康と福祉を

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

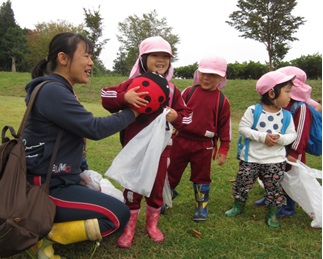

森のムッレ教室では、大人と子どもたちは一緒に、身近にある自然に出かけます。自然ほど、優れた遊び場はありません。子どもたちの3つの基本的なニーズである。①運動をする②好奇心を満たす③仲間意識が満たされます。運動をするは、心身の発達に役立ちます。ストレスも解消でき、友達と一緒に過ごすことで仲間意識が育ちます。また、自然の中で、色々な自然現象を発見し、好奇心も満たしてくれます。ファミリームッレには、親子で参加します。それゆえ、あらゆる年齢のすべての人々に健康的な生活を確保し、福祉を推進することに貢献できます。

目標4.質の高い教育をみんなに

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

ターゲット

4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。

「森のムッレ教室」では、子どもたちは、人類が依存している自然とエコロジーについて学びます。そして、持続可能なライフスタイルがどのようなものか、リーダーと一緒に実践の中で学びます。また、野外で遊ぶことは、ジェンダー教育にも貢献するということが最近の研究報告書で発表されました。

目標15.陸の豊かさも守ろう

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

ターゲット

15.4 2030年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。

「森のムッレ教室」では、子どもたちは、森の中の生物の多様性に感動をする機会が与えられます。同時に、森に住んでいる生き物に配慮することも学びます。ムッレのしっぽは、森の掃除をするためにあります。子どもたちは、ムッレの手助けをするために自然にゴミを見つけたら拾ったり、むやみに花を根っこから取ったりしません。また、森の動物を脅かさないために、大声を出さないように心がけます。

このように私たちは、幼少時代に、自分も動物であり、自然の中の歯車の一部であることの理解と自然の生き物に配慮する気持ちが養われると、大人になった時、自然の多様性の保全への行動につながると考えます。「自然、そこにあることさえ知らなければ、なくなっても寂しいと思うことはないし、それを保護することに対して興味を持つこともない」(シャスティン・エクマン)

目標17.パートナーシップで目標を達成しよう

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

ターゲット

マルチステークホルダー・パートナーシップ

17.16 全ての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。

「森のムッレ教室」の活動をしている団体は、全国に約50団体ありネットワークとパートナーシップを持って活動をしています。また、森のムッレの発祥のスウェーデン以外にも、「森のムッレ教室」を展開している国があります。それは、フィンランド、ロシア、ラトビア、ドイツ、ノルウェー、ウェイルズ、英国、スコットランドで、これらの国々の団体ともネットワークを持ってパートナーシップで情報交換や国際交流をして活動を広めています。今後、私たちは、「森のムッレ教室」を開発途上国にも、紹介していきたいと考えています。

更新日/ 2019年11月29日┃ カテゴリー:SDGsへの取り組み